新しいガジェットが世界を熱狂させる。

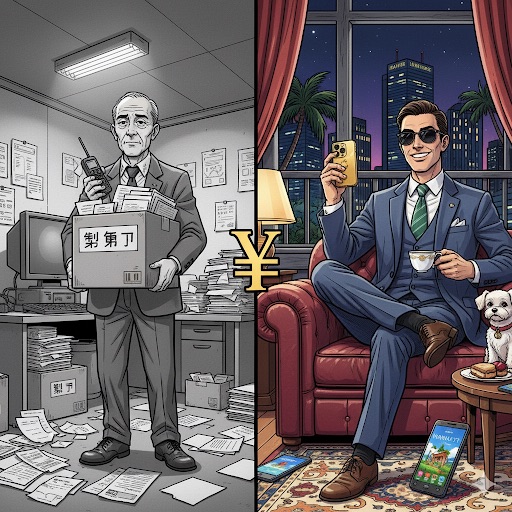

iPhone 17 Pro。そのカメラ性能は、もはやオーバースペックの域に達している。「8倍ズームは光学品質だ」「いや、4倍のクロップに過ぎない」。資本主義の消費者は、今日もスペック表の些末な違いに一喜憂憂している。

だが、それは本質ではない。

我々が注目すべきは、そのガジェットが社会構造の中でどのような「ツール」として機能するかだ。賢明なる「ひとり社長」にとって、これは電話機ではない。「決算書」に組み込むための戦略的資産である。

ゲームの第一段階:購入という名の「最適化」

ゲームのルールは単純だ。

個人の財布から18万円を支払うのは、金融リテラシーの低い「情弱」だ。合理的なプレイヤーは法人の「経費」として購入し、30万円未満の「少額減価償却資産の特例」を使い、即時償却する。これがインテリジェンスの第一歩である。

次に考えるべきは「出口戦略」だ。

新品の価格はコストではない。本当のコストとは「購入価格 − リセールバリュー」に他ならない。ここでプレイヤーは再び合理的な選択を行う。「Proモデル」を選ぶのだ。なぜなら、中古市場において「Pro」という記号は、無印モデルよりも圧倒的に高い残存価値を維持するからだ。カラーは「シルバー」か「ブラック」。容量は最小。これが「わかっている」人間の選択である。

ゲームの第二段階:売却という名の「攻防」

しかし、ここには監視者が存在する。

国家権力、すなわち「税務調査官」だ。彼らは、法人の資産が適正に処理されているかを監視する「システムの番人」である。法人の資産(iPhone)を売却すれば、それは当然「雑収入」として計上されねばならない。ここからが、本当のゲームの始まりだ。

制度の「歪(ひずみ)」はここにある。

法人の資産は、売却すれば「雑収入」だ。しかし、もし社長が「個人」としてフリマアプリや中古品店でそれを「現金」に換えたとしたら? そのキャッシュは、税務署のレーダーから逃れた「不可視の利益」となる。調査官は、この「個人的な売却益」を見つけ出そうとする。プレイヤーは、それを隠そうとする。

ここで、調査官のインセンティブを考えてみよう。

彼らもまた、予算と時間というリソースの中で動くサラリーマンだ。彼らの仕事は「コストパフォーマンス」で評価される。2年に1度、10万円かそこらのガジェット売却益(の申告漏れ)を追うために、フリマアプリ本社に個人口座の開示請求を行うだろうか?

合理的に考えて、答えは「否」だ。

彼らはもっと大きな「クジラ」——すなわち、数百万単位の「売上除外」や「架空外注費」——を狙う。iPhoneごときの「ミノー(雑魚)」を追うのは、コストパフォーマンスが悪すぎる。この「構造」を理解しているプレイヤーは、高確率でリスクを取る。

ゲームの第三段階:証拠という名の「非対称性」

ゲームは「証拠」をめぐる攻防に移る。

合理的なプレイヤーは、売却益を隠す代わりに「廃棄しました」というストーリー(アリバイ)を選択する。そのために「固定資産除却届」という完璧な書類(たて)を用意する。「基盤が故障し、起動不能になったため廃棄した」と。

「それは嘘だ」と立証する責任は、国家(調査官)側にある。

これが近代法の原則だ。「お前、本当は売っただろう」と疑うだけでは、彼らは追徴課税できない。しかし、プレイヤーは「廃棄の証拠」を求められるかもしれない。ゲームはさらに高度化する。

そして、調査官には致命的な「弱点」が存在する。

彼らは「アナログな世界」の住人なのだ。機密情報を扱うという建前上、彼らの職場はインターネットや最新ツールの使用が厳しく制限されている。ここに、プレイヤーとの圧倒的な「非対称性」が生まれる。

例えば、AIという名の「ブラックボックス」。

プレイヤーがAIを使い、「ドリルで穴を開けられたiPhone」のリアルな廃棄写真を1分で生成したとしよう。それをプリントアウトし、除却届に添付する。調査官は、その写真がAIによる生成物だと見抜けるだろうか? 答えは「不可能」だ。

例えば、海外という名の「物理的障壁」。

これは、経費で「ハワイ研修旅行」に行くプレイヤーにも共通する。調査官が「それは個人的な旅行だ」と否認するには、現地のホテルやセミナー主催者に「彼が本当に研修していたか」を確認する必要がある。しかし、地方採用の公務員に、そのための流暢な英語力や、国際電話をかけるインセンティブはない。

システムの黄昏(たそがれ)

悲劇はここにある。

インフレによって公務員の実質賃金が目減りし続ける現代において、「システムの番人」である彼らの士気は上がらない。優秀な人材は、よりインセンティブの高い民間に流れる。結果として、アナログな武器しか持たず、AIの進化にもついていけない「番人」が、最新のツールで武装した「合理的なプレイヤー」と対峙するという、滑稽(こっけい)な構図が生まれる。

日本社会は「ルールを守れ」と道徳を説く。

しかし、インセンティブの構造は「ルールの穴を突け」と合理的な個人に囁(ささや)きかける。最新ガジェットをめぐる小さな攻防は、この国の「公正さ」がいかに脆(もろ)い基盤の上にあるかを、皮肉にも暴き出しているのだ。

(※お約束)

言うまでもないことだが、このコラムは社会に存在する「インセンティブの構造」を分析・考察することを目的としたものであり、脱税やその他の違法行為を推奨するものではない。

合理的なプレイヤーは、ルールの穴を知りつつも、それが塞がれた時の「ペナルティ」という最大のリスク(追徴課税や社会的信用の失墜)を常に計算に入れている。賢明な読者諸氏は、最終的な税務処理はあなたの顧問税理士という名の「防波堤」と相談の上、日本国の法令を遵守していただきたい。