目次

「優しい人」と「決断できない人」の境界線

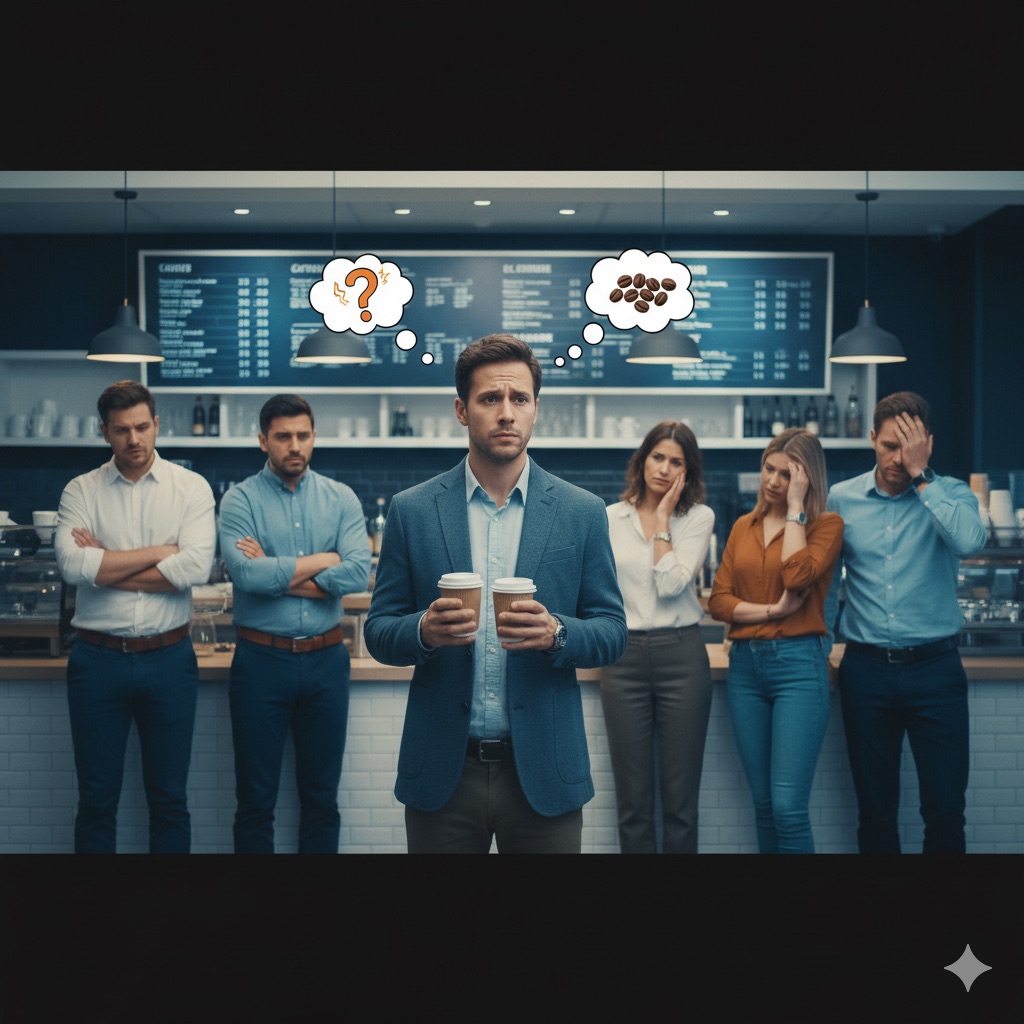

あなたの職場にもいないだろうか。一見すると非常に物腰が柔らかく、決して他人と意見を衝突させない「良い人」。こちらの話を穏やかに聞き、常に「どうしたらいいでしょう?」と判断を仰いでくる後輩や同僚。我々は彼らを「優しい人」とラベリングしがちだが、しばらく付き合っていると、ある種の苛立ち――言葉にしにくい「モヤモヤ」を感じ始める。

この感情の正体は、我々が彼らの本質を無意識に見抜いているからに他ならない。彼らの行動原理は「優しさ」ではない。それは、徹底した「責任(リスク)の外部委託」という、極めて合理的な生存戦略なのだ。

真の優しさとは、相手や組織全体の利益を考慮し、時に自らがリスクを負ってでも主体的に「決断」する行為を伴う。しかし彼らは、決断そのものを回避する。なぜなら、決断には必ず「結果責任」が伴うからだ。成功すれば賞賛されるかもしれないが、失敗すれば非難される。この負の可能性を極端に恐れる彼らは、意思決定という精神的負荷のかかる作業を、巧みに他人のリソース(時間と判断力)を使って処理させる。

「〇〇さんがこう言ったから」

この一言は、失敗した際のリスクを完全に他者へ転嫁するための魔法の言葉だ。彼らの態度は、優しさというよりは、現代社会における高度な処世術なのである。

なぜ彼らは決断を他人に委ねるのか?―その行動経済学的なインセンティブ

彼らの行動は、行動経済学の観点から見ると、極めて「人間的」なインセンティブに基づいている。

第一に「損失回避性」だ。ダニエル・カーネマンが示したように、人間は利益を得る喜びよりも、同額の損失を被る苦痛を2倍以上強く感じる。自分で下した決断が失敗した際の精神的ダメージは計り知れない。これを回避するためには、そもそも「自分で決めない」ことが最もローコストな選択となる。

第二に「現状維持バイアス」と「決定麻痺」だ。選択肢が多すぎると、人間は思考停止に陥り、結局何も選べなくなる。彼らはこの状態を回避するため、最も信頼できそうな他者(多くの場合、上司や先輩)に判断を丸投げし、その決定を「デフォルト(初期設定)」として受け入れる。これは、複雑な情報を処理する認知コストを最小化する合理的な戦略と言えるだろう。

彼らは、意思決定のプロセスで発生する精神的コストと、失敗した場合の責任リスクを限りなくゼロに近づけようとしている。その意味で、彼らは非常に優れた「リスクマネージャー」なのかもしれない。

「カモにされる人」と「助けられる人」のパラドックス

この生存戦略は、当然ながら大きな脆弱性を抱えている。彼らは、人生における重要な局面で、いとも簡単に「情報強者」の餌食となる。判断の軸を持たないため、自信に満ちたセールストークを疑うことができないのだ。

「皆さんこの保険に入ってますよ」という同調圧力。

「この物件は将来必ず値上がりします」という専門家(?)の断言。

これらは、彼らが最も欲している「決断の代理」そのものだ。結果として、彼らは相場より割高なワンルームマンションを掴まされ、手数料の高い金融商品を延々と買い続けることになる。自らの資産を効率的に収奪される、典型的な「カモ」の構造だ。

だが、ここからが興味深い。彼らは経済合理性においては敗者かもしれないが、人生の幸福度という観点では、必ずしもそうとは言えないという逆説が存在するのだ。

彼らの「頼りなさ」や「決めてくれなさ」は、周囲の人間の「助けてあげたい」「面倒を見てあげたい」という庇護欲を強烈に刺激する。「この人は私がいないとダメだ」と感じた人間は、彼らの周りに集まり、一種のソーシャル・セーフティネットを形成する。彼らは、自らの弱さを「資源」として、他者からの援助やサポートという「社会的リターン」を得ているのである。

彼らは敵を作らない。自己主張をしないため、他者と対立するリスクが極めて低い。その結果、「良い人」という評判が独り歩きし、困った時には誰かが手を差し伸べてくれる。これは、強烈なリーダーシップで道を切り拓くのとは全く異なるアプローチでの、ソーシャルキャピタルの築き方だ。

幸福の正体―「達成者の幸福」と「関係者の幸福」

我々がここで直面するのは、「幸福とは何か?」という根源的な問いだ。幸福には、大きく分けて二つの種類があると考えられる。

一つは「達成者の幸福」だ。これは、自らの意思で目標を設定し、リスクを取り、困難を乗り越えて何かを成し遂げることで得られる幸福である。高い自律性と自己肯定感に支えられ、自分の人生をコントロールしているという感覚(自己効力感)がその源泉となる。多くのエリートや専門職が求めるのは、こちらの幸福だろう。

もう一つは「関係者の幸福」だ。これは、他者との良好な人間関係、所属するコミュニティからの承認、そして他者に支えられているという安心感から得られる幸福である。ストレスの少ない安定した環境と、他者との情緒的な繋がりが、その満足度を規定する。

決断を回避する人々は、「達成者の幸福」をほぼ放棄している。その代わり、彼らは「関係者の幸福」を最大化することにリソースを全振りしているのだ。決断のストレスから解放され、周囲からのサポートに囲まれていれば、本人の主観的な幸福度は非常に高くなる可能性がある。たとえ割高な保険料を払っていても、本人はそのコスト以上に、人間関係のセーフティネットから得られる安心感に価値を見出しているのかもしれない。

結論:我々が感じる「モヤモヤ」の正体

我々が「決断できない人」に対して感じるモヤモヤの正体。それは、自らが信奉する「達成者の幸福」モデルとは全く異なるOSで駆動し、それでいて案外うまくやっている彼らに対する、価値観の衝突からくる認知的不協和なのである。

自分でリスクを取り、厳しい競争を勝ち抜き、合理的な判断を積み重ねてきた人間からすれば、彼らの生き方は非合理的で、寄生的で、あまりに危うく映る。しかし、それは我々の価値観という色眼鏡を通して見ているに過ぎない。

彼らは、現代社会を生き抜くための一つの生存戦略として、「責任回避」と「他者への依存」を選択した。その結果、経済的なリターンは小さいかもしれないが、精神的な安定と豊かな人間関係という、別の種類の資本を蓄積している。

どちらの人生が「正しい」という話ではない。ただ、我々とは異なるゲームのルールで、彼らが確かに幸福を享受しているという「不都合な真実」がそこにあるだけなのだ。